[스토리⨉디자인] 의족에서 사이보그로

2020-07-30

인간의 몸은 어디까지 진화할까?

알브레히트 베르블링거는 실패한 발명가였나, 생체공학적 사이보그 인간의 미래를 내다본 선구자였나? 오늘날 역사는 알브레히트 루드비히 베르블링거(Albrecht Ludwig Berblinger, 1770~1829년)를 18~19세기에 독일의 도시 울름에서 살았던 불운의 발명가로 기억한다. 그를 부르는 별명 ‘울름의 재봉사’가 시사하듯 베르블링거의 생업은 옷을 꿰매고 수선하는 재봉사였다. 그러나 그의 진정한 열정은 따로 있었다. 그는 생계를 위해 하는 재봉 일을 하지 않을 때마다 그제까지 세상에 없던 새로운 물건이나 일용품을 만들어내는 취미 발명가였다.

1811년 도나우 강에서 자신이 발명한 날으는 기계를 시험비행하는 알브레히트 베르블링거의 모습. 1900년대 독일에서 인쇄된 우편엽서. Photo: Stadtarchiv Ulm

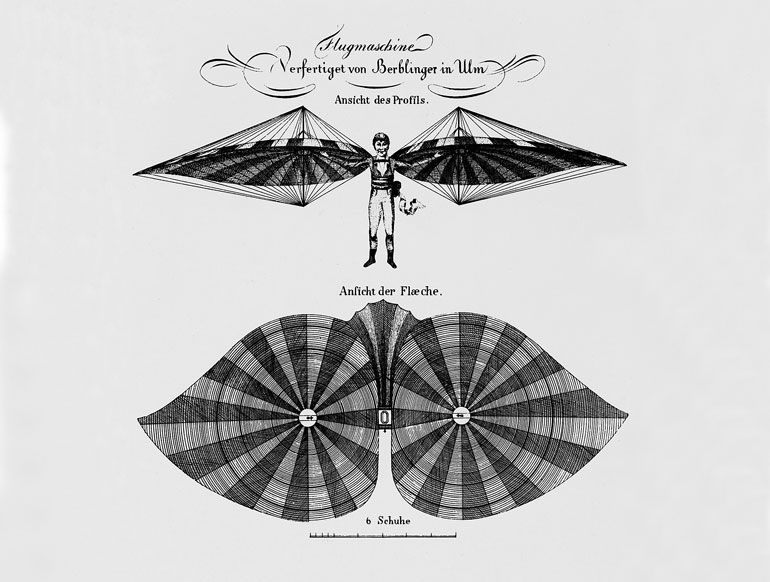

베르블링거의 날으는 기계 설계도. Historische Zeichnung ⓒ Stadtarchiv Ulm

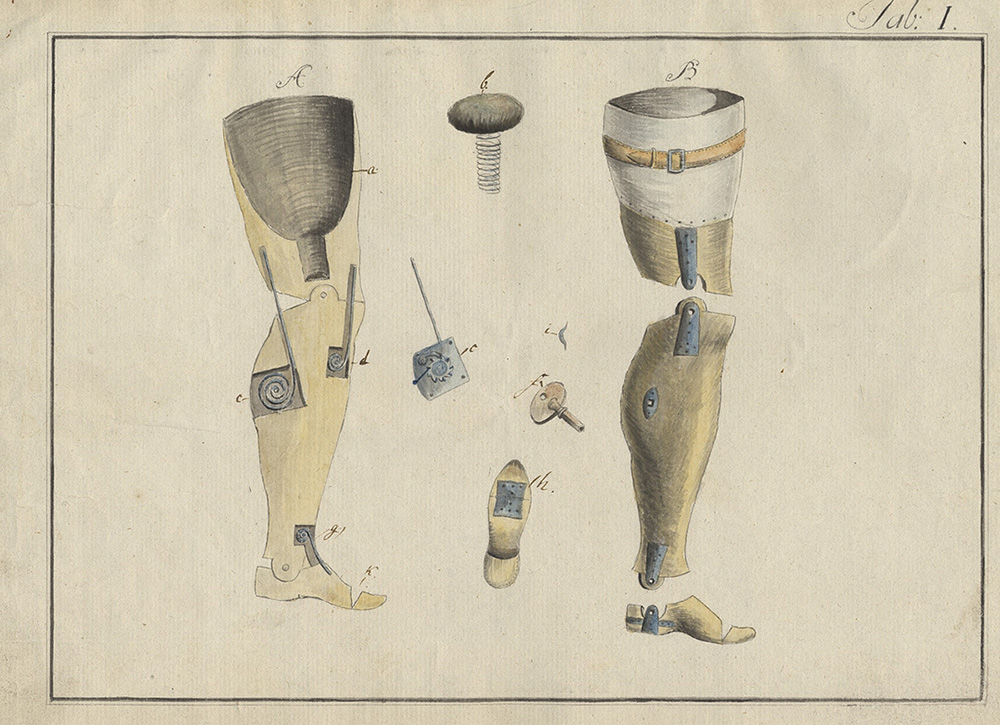

과연 유모차의 진짜 첫 발명가가 누구였는지 확인할 수는 없으나 기록에 따르면 베르플링거는 유모차가 달린 자전거와 초보자를 위한 간이 피아노를 고안했다고 한다. 오늘날 대중의 뇌리에서 잊혔지만 베르빌링거가 창조한 훨씬 성공적인 세계 최초의 발명품 중 최고 명품은 움직이는 다리 보형물이다. 200여 년 전, 나폴레옹 전쟁에서 부상을 입고 다리가 절단된 수많은 군인들의 고통을 덜어줘야겠다 결심한 알브레히트 베르블링거는 의족(義足)을 개발했는데, 이 디자인에 담긴 기본 형태와 작동원리는 오늘날까지도 사용되는 현대적 의족의 기초를 마련해 주었다.

알브레히트 베르블링거가 디자인한 보형 다리와 의족. 종이에 연필과 아콰렐, 1809년. 소장: Stadtarchiv Ulm

올해는 세계 최초의 의족 발명가인 알브레히트 베르블링거가 탄생한지 250년이 되는 해다. 오늘날 의족이라는 의료용품에 담긴 역사적 의미를 되돌이켜 보자 하니 인간의 신체와 연관된 인간 본성에 대한 사색에 도달하게 된다. 인간의 신체란 조물주의 창조를 떠올리지 않을 수 없을 만큼 구석구석 매우 탁월하고 정교하게 구성된 신비롭고 경이로운 실체다. 특히 서양미술의 역사 속에서 인류는 인간의 신체를 통해서 인간 자아를 깨닫고 외부 세상을 이해하며 인간의 신체를 척도로 삼아서 건축과 토목 문명을 건설했다.

그런가 하면 인간의 몸이란 조금이라도 다치거나 기능이 저하되면 총체적 안위(well-being)와 생존을 위협받기도 하는 지극히 여리고 섬세한 시스템이기도 하다. 동서를 막론하고 전쟁터에 나가는 군인은 무기를 신체의 연장으로 삼아 적을 공격했고 갑옷을 입어 적군의 공격으로부터 몸을 보호했다. 베르블링거의 의족 디자인은 신체 원형의 모방(의족 디자인)을 통해서 상실을 보충·보완해 제약을 극복하고 싶어하는 인간적 본능이 응축된 결과물이라 할 수 있다.

사후세계에서도 죽은 자가 불편 없이 걸을 수 있도록 기원하며 봉헌된 미라용 의족. 고대 이집트 시대에 제작된 의족 보형물. 소장: 카이로 국립기독교박물관. Photo: Universtität Basel, Matjas Keclcnik

인류의 역사를 돌이켜 보건대 인간의 신체적 한계에 대한 초월 욕망은 본능적이다. 유독 인간은 새처럼 날지 못한다는 신체적 한계를 느끼고 새가 이끄는 배와 마차를 타고 하늘을 나는 상상을 하곤 했는데, 이는 이후 비행기라는 날아다니는 기계에 대한 비전이 됐다. 고대 신화 속에 등장하는 신들, 전설 속 마술적 능력을 가진 신선(神仙), 기독교 성서 속의 천사들은 날 수 있는 초인적 능력으로 보통 인간과 차별의 선을 그었다. 기독교 문화 속에선 천사만이 어깻죽지에 날개가 달려서 하늘을 날고 사뿐히 내려앉을 수 있는 능력으로 신성성을 상징했다. 중국인들은 날지 못하는 인간의 육체적 숙명을 연을 날리며 승화시켰고, 뱅글뱅글 도는 팽이에서 훗날 헬리콥터 날개가 발명되게 된 원리에 기초를 제공했다. 이후 유럽 르네상스 시대, 레오나르도 다빈치는 기초 공기역학과 물리학 원칙을 이용해 발 페달력으로 날개를 펄럭여 붕 떴다 가라앉는 원시적 비행체를 고안하기도 했지만 엄밀한 의미의 비행기는 아니었다.

하늘을 날고 싶어 하는 인간의 욕망과 인간 능력에 대한 과한 욕심을 자제하라는 교훈을 전달하는 고대 그리스 신화 속 다이달로스와 이카로스의 이야기. 야콥 페터 고비(Jacob Peter Gowy), <이카루스의 추락>, 캔버스에 유채, 195x180 cm, 1635년. 소장: Museo del Prado, Madrid

육신이 멀쩡한 사람들이 그러할진대 신체 일부를 상실했거나 장애를 가진 자의 애로를 상상하기란 어렵지 않다. 과거 3천 년 인류는 시대에 따라 변한 종교관과 과학기술에 따라 신체적 장애를 바라보는 관점과 극복하는 방식의 변천을 겪었다. 원시시대 자연의 위협 속에서 생존하는 것이 우선이던 인간 사회에서 신체장애자나 부상자는 공동체의 생존을 위해 제일 먼저 희생된 비극의 존재였을 것이다. 문명과 윤리의 개념이 정착한 이후 유럽 중세 시대를 거쳐 르네상스 시대가 되자 유럽에서는 신체적 결함과 장애는 보형물로 보완하며 살아갈 수 있다는 개념이 탄생했다. 박애와 기부를 강조했던 기독교적 가치관에 따라 신체적 장애와 신체 보철물은 불쌍한 자의 상징이었다가 이후 양차 세계대전을 거치며 전쟁과 피폐의 아이콘이 됐다.

렘브란트 <목발을 짚고 있는 거지>, 1630년경, 동판화, 개인 소장. Photo: Museum Ulm

인간은 신체라는 인터페이스 매개체를 통해서 ‘나’에 대한 자아의식에 눈을 떴다. 비록 제약 많고 완벽하지는 못한 물리적 현실 - 특히 인간의 신체 - 속에서나마 자기 최적화를 지향하며 살아가겠다는 인간의 이상과 의지력은 예술과 과학이 꽃 핀 유럽 르네상스 시대부터 자리 잡았다. 인간의 육체는 그 자체로 드높이 칭송할 만큼 아름답고 경이롭지만 선구적 비전, 자연에 대한 통찰, 과학적 사고, 기술적 응용력을 결합한 보철물이 더해진다면 더 월등한 육체와 더 행복한 인간으로 개조될 수 있다는 ‘트랜스 휴머니즘(transhumanism)’ 개념이 뿌리내린 때라 할 수 있다.

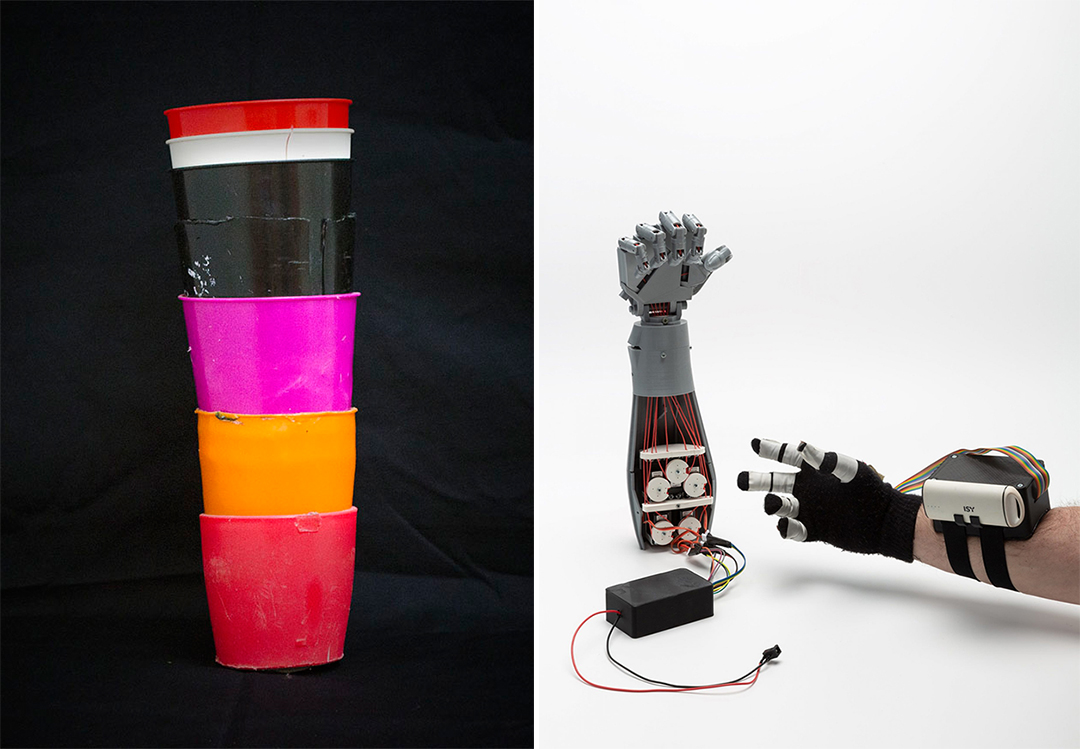

로우텍 vs 하이테크 신체 보철물. (왼쪽) 다리를 잃은 여섯 살 손녀를 위해 할머니가 플라스틱 컵을 쌓아서 만들어준 수제 다리 보철물. Courtesy: Museum of Handmade Prothesis, Mahavir Kmina Corporation, La Estrella, Colombia (오른쪽) 디지털 손/팔 보형물. 독일 슈베비슈 그뮌트 디자인대학 학사과정 3학기 작품전 중 세 학생 Jannick Lenz, Paul Raschke, Vanessa Stoeckel의 IoT 출품작, 2017년. Courtesy: Museum Ulm

과학적 사고, 계몽주의, 산업혁명, 근대적 사고와 눈부신 과학의 진보를 거듭하며 20세기 과학계는 유전적 질병 퇴치와 세포 수정 기술을 달성했다. 기계 미학에 매료된 일부 미술가들은 20세기가 열리자마자 기계적인 인간(mechanical man) 즉, 휴머노이드의 탄생을 꿈꾸기 시작했다. 영국의 생물학자 J.B.S. 홀데인은 1923년 출간한 책 <다이달로스와 과학의 미래>에서 과학기술이 인간의 능력을 향상시킬 수 있다고 내다보았고, 이어서 진화생물학자 줄리언 헉슬리(올더스 헉슬리의 형)는 1951년 미국에서 한 연설에서 ‘트랜스 휴머니즘’이라는 개념을 써서 다가올 미래 인류는 과학기술의 혜택으로 인간은 타고난 신체적 한계를 초월한 개선된 삶을 누릴 것이라 전망했다.

켈리 녹스는 영국 출신의 왼팔 없는 장애인 패션모델이자 장애인 권리 옹호 운동가다. 소피 드 올리베이라 바라타(Sophiede Oliveira Barata)와 다니 클로드(Dani Clode) 협동 작품 <켈리 녹스를 위한 싱크로 팔(Synchronised for Kelly Knox)> 2017년, The Alternative Limb Project. Photo: Omkaar Kotedia

미국의 방송작가 제리 솔(Jerry Sohl)이 1954년 낸 공상과학소설 <달라지는 자아(The Altered Ego)>는 디지털 복제로 업로드한 인간의 두뇌를 죽은 뒤에도 액세스할 수 있는 미래를 상상했다. 과연 21세기 컴퓨터 과학의 발전과 산업의 디지털화에 힘입어 신경 강화 기술, 인공지능, 로보틱스가 발달하면서 인간-기계와의 융합과 공생에 대한 비전을 실현할 수 있을까? 그 가능성을 향해 이미 일런 머스크는 ‘인간의 두뇌가 고지능의 기계를 이길 수 없다면 인류의 존속을 위해서 인간이 기계와 합치는 수밖에 없다’고 주장하며 두뇌-AI 연결 뉴럴링크(Neurallink) 프로젝트로 실험하고 있다.

오늘날 인류는 강력한 위력의 기계와 인간의 접목으로 탄생한 미래의 초인적(bionic) 인간으로의 업그레이드를 꿈꾸는 시대에 와있다. 베르블링거의 의족 발명품은 신체적 장애를 극복하고자 하는 인간에 봉사하는 의학 보조물이었지만 그로부터 불과 100년이 지난 지금 인류는 현대 과학과 테크놀러지에 의해 지배당하고 있는 것은 아닌가? 20세기 선지자들이 그토록 꿈꿔온 트랜스 휴머니즘 운동에 대해 사색해 볼 수 있는 <트랜스휴먼> 전시는 독일 울름 박물관에서 7월 11일부터 12월 13일까지 계속된다.

글_ 박진아 객원편집위원(jina@jinapark.net)

사진제공_ Museum Ulm

#의족 #사이보그 #의족에서사이보그로 #인간 #몸 #진화 #베르블링거 #알브레히트루드비히베르블링거 #인간의몸 #신체 #트랜스휴머니즘 #트랜스휴먼 #독일울름박물관