런던 디자인 뮤지엄에서 만난 영국 그래픽 디자이너 1세대 ‘앨런 플래처’의 50년 디자인 인생

이서진 런던통신원 | 2007-04-03

런던 테임즈 강변을 따라 동쪽으로 가다 보면 런던의 명물 타워 브리지를 지나 디자인 뮤지엄이 위치해 있다. 이곳은 디자인 분야를 위해 특화된 전세계에서 몇 안 되는 뮤지엄 중의 하나로 근현대 디자인에 대해 공업디자인에서부터 그래픽, 멀티미디어, 패션, 건축에 이르기까지 폭넓게 다루고 있다. 1989년 설립된 이래로 디자인의 다양성과 전문성, 혁신성에 대해 심도 있게 다루고 있으며 일상 생활에서 디자인이 차지하는 영향력이 엄청나다는 것을 다양한 전시를 통해 보여주고 있다.

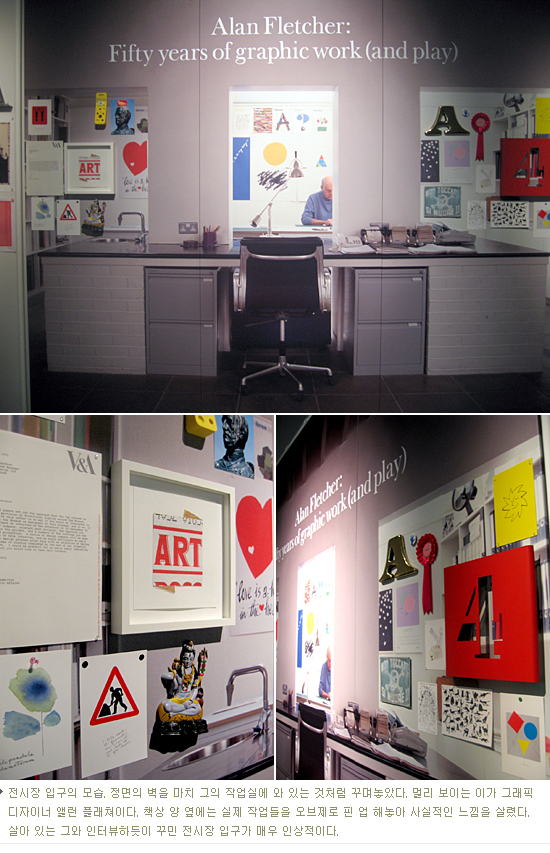

얼마 전에는 그래픽 디자이너 앨런 플래처(Alan Fletcher)의 50주년 회고전이 ‘Alan Fletcher: fifty years of graphic work (and play)’ 라는 제목으로 열렸다. 그가 50년이란 세월 동안 변함없이 사랑하고 열정을 다 바쳤던 엄청난 크리에이티브의 세계로 함께 떠나보자.

취재 ㅣ 이서진 런던통신원 (seojinlee@gmail.com)

앨런 플래쳐는 작년 9월 21일 향년 75세의 나이로 세상을 떠난 런던의 대표적인 1세대 디자이너이다. 전시는 그의 작업이 얼마나 방대하고 다채로웠는지에 대해 그리고 그의 삶 자체가 디자인이었으며 영국의 그래픽 디자인계에 커다란 영향력을 주었음을 회고하고 있다.

제목에서 볼 수 있듯이 그는 항상 작업을 일이 아닌 하나의 일상처럼 즐겼다고 한다. 그래서인가? 그의 작업들에서는 매우 진지하면서도 반면 유머러스 한 면이 많이 보인다. 그리고 그는 전형화 되어있는 틀을 깨고자 노력했다고 한다.

항상 다른 생각, 다른 방법으로 문제에 대해 접근하는 것. 디자인 분야에 있는 사람이라면 누구나 생각하고 원하는 바이지만 말하고 생각하기는 쉬워도 행동으로 옮기기에는 너무나 어려운 명제라는 것을 여러분들은 다 잘 알고 있을 것이다. 특히 컴퓨터에 너무 익숙해져 버린 우리의 지금의 모습을 보면 그의 작업들이 왜 더 인간적이고 친숙하게 다가오는 지 느낄 수 있을 것이다.

앨런 플래쳐는 1960대 ‘Fletcher/Forbes/Gill’과 70년대 ‘Pentagram’이라는 회사의 창립 멤버였다. 두 회사는 모두 영국의 그래픽 디자인계에 막대한 영향력을 행사한 회사들이다. 이 중 후자인 팬타그램은 현재 런던 외에 뉴욕, 샌프란시스코, 오스틴, 베를린에 독립 자회사를 가지고 있다. 때문에 이번 전시도 팬타그램 회사의 전폭적인 지원으로 전시디자인은 물론 자료협조까지 전반적으로 이루어져 깔끔하고 스토리 전개가 있는 전시로 꾸며졌다.

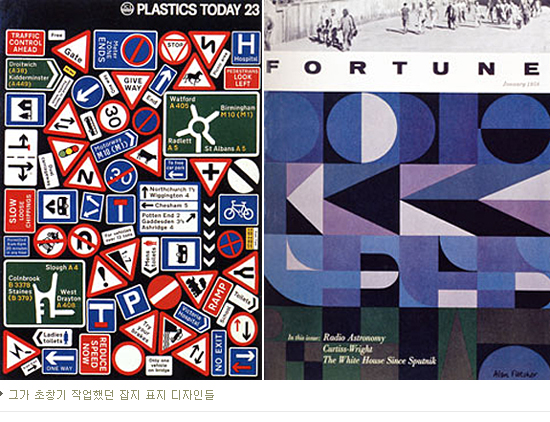

그는 전후 시대인 1950년대 후반과 60년대에 영국의 Royal College of Art (RCA)와 교환학생으로 미국의 예일대에서 디자인을 공부하며 유럽의 전통과 미국의 팝 문화를 융합하여 그만의 독특한 스타일을 만들고자 노력하였다.

‘Fletcher/Forbes/Gill’의 스타일은 Pirelli를 위한 광고들에서 잘 보여진다. 아이디어는 단도직입적으로 명확하되 그래픽 요소들은 절제하고 구성은 효과적인 것을 추구하였다. 당시 이미지와 타입의 조화로 아이디어를 전달하는 방법은 영국 그래픽 역사상 획기적인 것이었다.

위에 사진에 보이는 백발의 한 할아버지는 사실 ‘Fletcher/Forbes/Gill’의 Colin Forbes로 오랜 지기인 앨런 플래쳐의 회고전에 찾아온 많은 사람들에게 당시를 회상하며 작품에 대해 이웃집 할아버지처럼 상세히 설명을 해주고 계셨다. 언뜻 보기엔 낚시를 하다 온 것 같은 평범하고 수수한 복장에 카메라는 옆으로 맨 관람자인 것처럼 보였는데, 그의 차림새는 이런 멋진 작품들을 함께 만들어낸 영국의 디자인계의 거장인가 싶을 정도다. 이러한 자연스런 모습에서 경직되지 않은 자연스런 런던의 문화를 느낄 수 있는 것 같다. 함께 나누며 공감하며 교감을 나누는 삶에서 무한한 아이디어가 떠오르는 것이 아닐까 싶다.

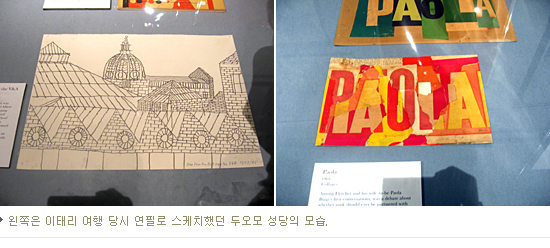

앨런 플래쳐는 어디를 가던 항상 스케치북과 필기도구들을 동행했다고 한다. 일을 위해 클라이언트를 만나던 아니면 휴가를 위해 여행을 떠나던 가방을 쌀 때 가장 먼저 챙기는 것은 잉크와 페인트 브러시, 펜, 수채물감, 목탄 그리고 책이었다고 한다. 이 양이 너무 많아 가방의 절반 이상을 차지하고, 옷가지들은 그 사이에 종종 몇 개가 껴서 가방이 안 닫힐 정도라니 항상 준비된 자세로 아이디어를 찾아 헤맸던 것 같다.

장소와 때를 막론하고 무엇인가 그의 눈에 들어오고 그의 머리에 들어오는 것들은 그의 손을 통해 스케치북에 고스란히 기록되었다. 고민한 흔적들, 그리고 새로운 무엇인가를 보게 되면 얼른 스케치북을 꺼내어 들고 아이디어 스케치에 몰두했을 그의 모습들이 전시장 곳곳에 놓여진 그의 습작들과 수 십 권의 스케치북 컬렉션에서 흠뻑 느껴진다.

우리들도 종종 아이디어 스케치를 위해 노트나 스케치북을 이용할 때가 많다. 학생 시절에는 새로운 학기가 시작할 무렵 멋진 스케치북 하나를 새로 장만하며 학업의 열의를 불태우기도 했었다. 그러나, 많은 사람들이 몇 개월이 지나면 그 스케치북이 어디에 있는지 찾지 않을 때가 많다. 심지어 이사나 대청소 때 버리기가 일수이다. 그 안에 기록된 엄청난 우리의 아이디어의 보고가 폐품처리 되는 건 참 가슴 아픈 일이다. 물론 우리가 이런 위대한 이름을 남길 디자이너가 되어 우리의 스케치북들이 전시장의 한 켠을 차지하지는 못할 운명이라도 우리의 기록을 위해 보물들을 아껴주어야겠다는 마음을 이런 전시들을 보면서 다짐하게 된다.

그의 50년간에 걸친 긴 경력에서 그는 수많은 회사들을 클라이언트로 맞았다. V&A 뮤지엄, Fortune 매거진, Reuters, Time and Life, IBM, 가구회사인 Herman Miller, Pirelli, Lloyds of London, Olivetti, Domus 매거진, Polaroid, Penguin Books 등 이루 말할 수 없이 다양하다. 그는 이 회사들의 아이덴티티 작업에서부터, 광고와 달력, 회사 인테리어에 이르기까지 총체적인 그래픽 시스템을 구축하는데 노력하였다.

그의 작업들 중 꽤 많은 로고들이 아직도 쓰이고 있다. 예를 들어, Reuters 사의 로고는 84개의 점으로 이루어졌는데 1965년에 만들어졌다는 것이 믿겨지지 않을 만큼 지금 보아도 세련되었다. 특히 금세기에 만들어진 패션 브랜드 Stella McCartney의 로고와 같은 컨셉트이어서 더욱 눈에 띄었다.

1989년 만들어진 빅토리아 앤드 앨버트 뮤지엄을 위한 ‘V&A’ 로고는 그의 대표적 CI 작업으로 여겨지고 있다. ‘&’와 A 사이의 불필요한 네거티브 스페이스를 없애기 위해 과감히 한쪽 면을 없앴다. ‘V’자를 엎어놓은 것과 같이 ‘A’자를 표현함으로써 그 글자의 앵글과 무게의 균형을 맞추어 전체적으로 하나의 덩어리를 만들어낸 역작으로 평가되고 있다.

1972년 팬타그램에서 일하던 그는 획기적인 회사 심벌 작업을 하게 되었다. 당시 클라이언트였던 Pirelli 회사는 타이어 회사인 Michelin의 ‘미쉐린 맨’ 캐릭터를 부러워했었다. 그래서 피렐리 사는 미쉐린 맨처럼 세계적으로 사랑 받을 수 있는 캐릭터를 원했다. 그래서 이태리 회사인 피렐리 사는 앨런 플래쳐에게 ‘Pirelliman’을 디자인해 줄 것을 부탁했다.

그는 역동적이고 다양한 포즈들을 가진 캐릭터를 만들었다. 움직일 수 있게 만들어진 캐릭터는 박스 안에 넣어져 광고 홍보용으로 나누어졌다. 당시에는 획기적인 발상으로 ‘flexibility’ 즉 유동성과 가변성을 추구하는 최근의 경향을 일찌감치 시도했던 발상의 전환으로 평가된다.

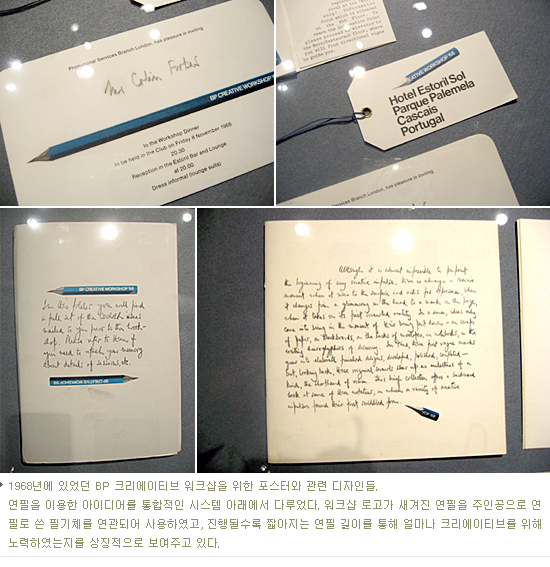

그는 깔끔하게 정리된 타입들도 좋아했지만, 손맛이 살아있는 핸드 라이팅 기법도 많이 사용했다. 특히 그의 핸드 라이팅은 그만의 특별한 느낌이 잘 살아있어 자주 이용하였다. 타입만 이용한 작품도 있지만 이미지와의 조화 속에 그만의 표현 방법을 나타냈다.

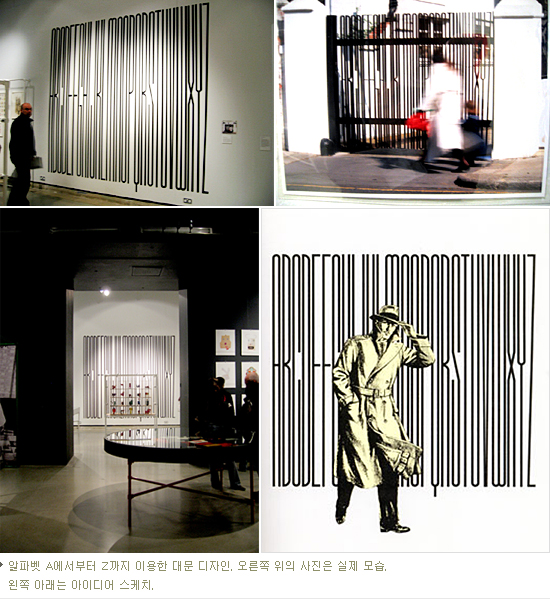

특별히 그는 알파벳 ‘A’에서부터 ‘Z’까지 24자를 이용해 그의 작업실 대문을 디자인하였다. 그의 타이포에 대한 사랑이 얼마나 대단했는지를 단적으로 보여주는 것 같다. 우리 나라의 안상수 선생님도 한글을 이용해 비슷한 작업을 하셨던 것을 개인전에서 보았다. 그래픽 디자이너의 글자의 이미지화에 대한 욕심은 동서양 고금을 막론하고 다 같은 맥락에 있는 것 같다.

그는 항상 작업과 일 사이에서 ‘일’이라는 생각보다는 즐거움을 추구했다. 무엇인가 새로운 무언가를 만들어내고 생각하기 위해 노력했다. 2001년 ‘The art of looking sideways’라는 책을 Phaidon 이라는 회사를 통해 출간했다. 이 책을 완성하는 데에 무려 18년이란 세월이 걸렸다고 한다. 500여 페이지에 이르는 방대한 분량의 책 안에는 그의 삶과 땔래야 땔 수 없었던 디자인에 대한 그의 철학이 담겨있다.

이번 전시에서 무엇보다 놀라웠던 점은 디자인 뮤지엄의 엄청난 전시 공간을 한 사람의 작품으로 가득 채울 수 있다는 사실이다. 보통 테마를 가지고 전시되는 데, 한 명의 디자이너를 위해, 그것도 제품이나 인테리어와 같은 대작이 아닌, 벽에 걸 수 있는 그래픽들로 전시 공간을 테마 별로 나누어 기획할 수 있을 만큼 평생 동안 작업에 매진하였던 그의 열정이 정말 눈부셨다. 물론 다작일 뿐 아니라 모든 하나하나가 주옥 같이 그래픽 역사에 길이 남을 내용이기 때문에 더 놀라웠다. 그의 디자인에 대한 사랑과 열정이 넘쳐났던 전시장에서 기자 또한 무한한 디자인에 대한 열정을 한아름 안고 돌아올 수 있어 매우 뿌듯한 시간들이었다.